Das BAFPLAN-System ist ein statisches Mikromodell für die BAföG-Planung, das in unterschiedlichen Versionen seit über vier Jahrzehnten vom federführenden Ministerium (heute BMBF) eingesetzt wird. Es wurde in den Jahren 1975 bis 1977 in der ehemaligen GMD konzipiert und implementiert und seither kontinuierlich fortentwickelt. Bei der Anwendung stehen Kostenschätzungen von Gesetzesänderungen sowie die Projektion des Finanzbedarfs und der Gefördertenzahl im Vordergrund.

Grundlage des BAFPLAN-Systems ist eine speziell auf das BAföG zugeschnittene Stichprobe die sämtliche förderungsrelevante Merkmale enthält, was eine recht präzise Schätzung von fiskalischen Auswirkungen auch geringfügiger Gesetzesänderungen erlaubt, die auf keiner anderen existierenden Datengrundlage möglich sind und ausschlaggebend für die hohe Prognosegüte von BAFPLAN ist. Die Datenbasis enthält für jeden Fall rund 300 Merkmale die zur Berechnung des BAföG-Anspruchs aus den Antragsdaten notwendig sind. Sie umfasst unter anderen detaillierte Angaben zu Einkommen der Eltern, des Auszubildenden und dessen Ehegatten sowie Angaben zur Ausbildungsstätte und Unterbringung des Auszubildenden sowie dessen Geschwistern. Diese detaillierten Angaben ermöglichen die Abbildung aller für die Berechnung des BAföG relevanten gesetzlichen Parameter.

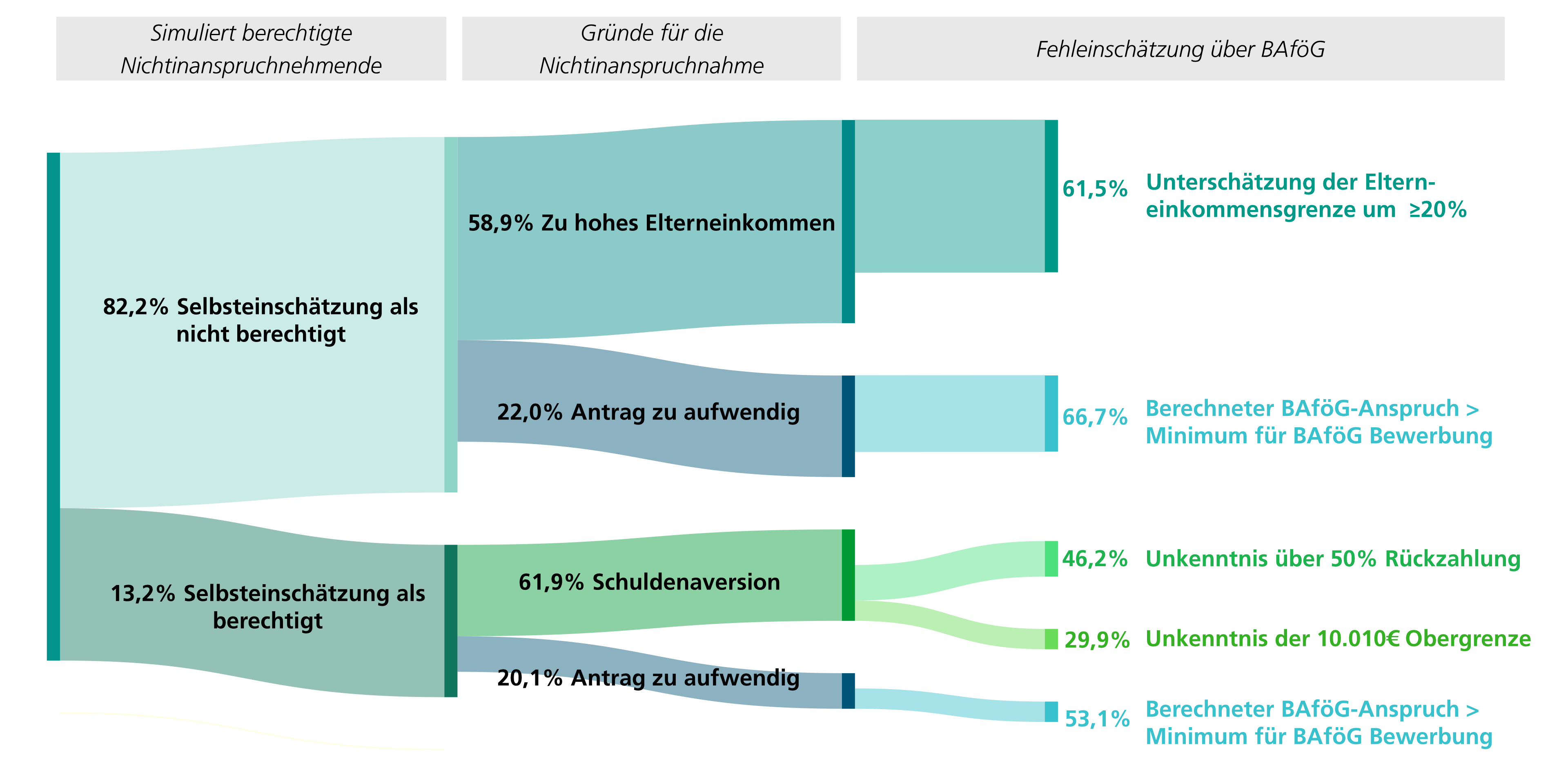

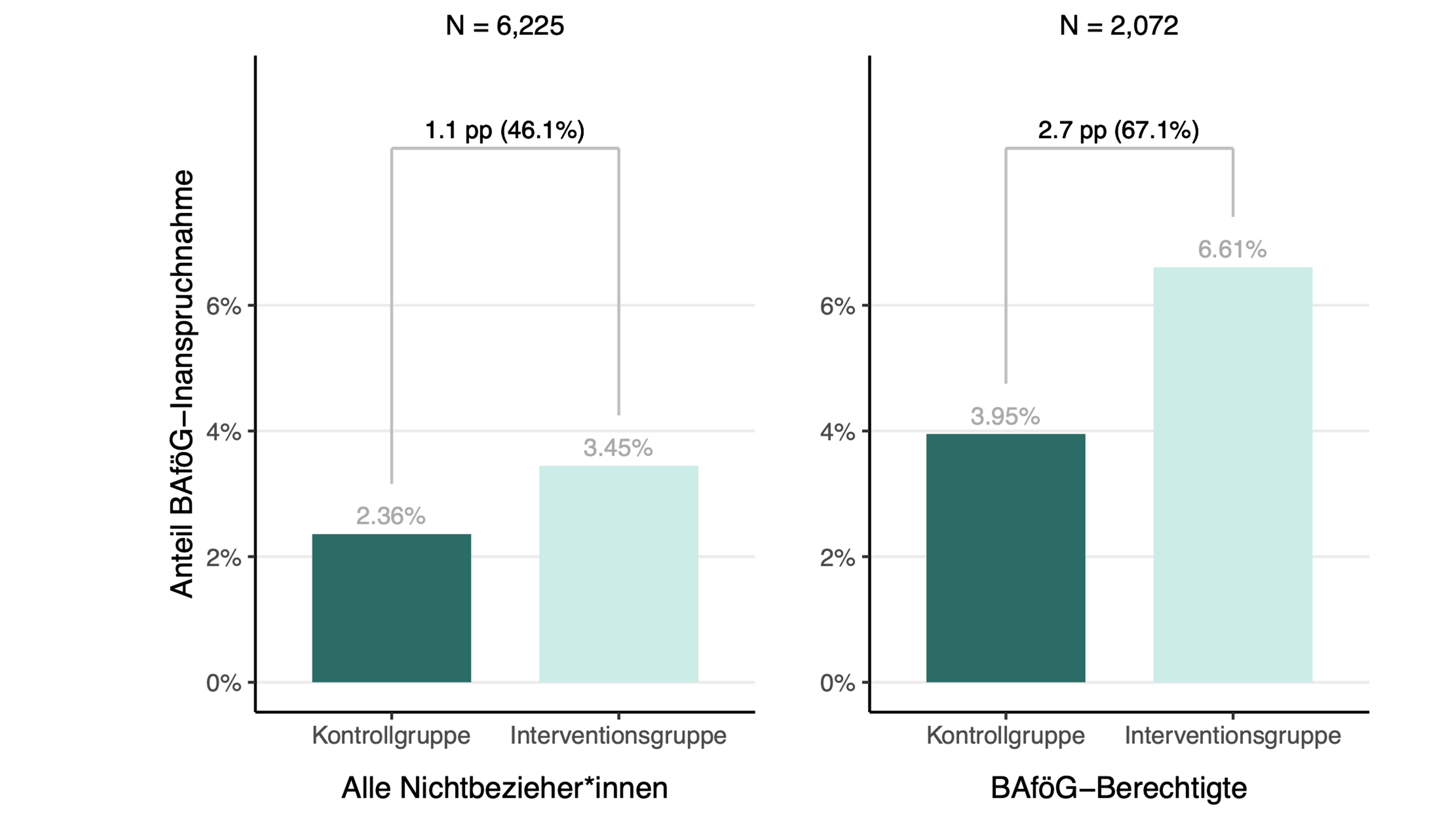

Neben Angaben zu Geförderten enthält die Mikrodatenbasis auch Daten von erfolglosen Antragstellern, so dass von einem Teil der Nichtgeförderten, der unter einem alternativen Rechtsstand potenziell einen positiven BAföG-Anspruch aufweist, ebenfalls vollumfängliche Informationen vorliegen. Dies ermöglicht dementsprechend auch Schätzungen zu Gesetzesänderungen, die zu einer Ausweitung der BAföG-Ansprüche führen. Zum anderen ermöglicht die Erfassung der Nichtgeförderten der Größenordnung nach abzuschätzen, inwieweit bestehende Ansprüche auf Förderung ausgeschöpft werden. Hier zeigt sich, dass die Ausschöpfung mit der Höhe des Anspruchs positiv korreliert ist. Dieser Zusammenhang wird im BAFPLAN-System berücksichtigt. Insoweit geht BAFPLAN über den Ansatz klassischer statischer Mikromodelle hinaus, die nur Effekte der "ersten Runde" einbeziehen.

Zur Konstruktion der Gefördertenstichprobe wird auf die bei den Landesrechenzentren gespeicherten anonymisierten Daten der Geförderten zurückgegriffen, die alle relevanten Antragsdaten sowie die Ergebnisse des maschinell erstellten Förderungsbescheids umfassen. Das Mikromodell greift somit derzeit auf eine Gefördertenstichprobe von rund 660 Tsd. Fällen zurück.

Im Rahmen des BAFPLAN-Systems werden nicht nur BAföG-Berechnungen durchführt, sondern auch die Steuerbelastung der Eltern für jeden Stichprobenfall ermittelt. Dadurch können zumindest approximativ die Effekte von Steuersenkungen berücksichtigt werden. Denn durch jede Steuersenkung steigen die Nettoeinkommen und daher sinken über die vermehrte Anrechnung von Einkommen die BAföG-Ansprüche. Die Möglichkeit der detaillierten Parametervorgaben im BAFPLAN-System erlaubt darüber hinaus präzise Aussagen zu Wirkungen von Änderungen der Mietkosten, Leistungsparameter des BAföG, Bildungsbeteiligung sowie zum Grad der Ausschöpfung.